Свойства коры и отходов окорки

Физические свойства коры

Анатомическое строение коры. Кора имеет более сложное строение чем древесина. Она предназначена для выполнения особых функций: проводить питательные вещества, выработанные листьями, и защищать дерево от неблагоприятных внешних воздействий.

Кора неоднородна по своему составу. Она состоит из двух слоев: внутреннего - луба и наружного - корки. Эти слои отличаются по своему строению, химическому составу и функциям, поэтому свойства коры колеблются в больших пределах, не подчиняясь законам для изотропных материалов.

Основными элементами луба, выполняющими проводящую функцию, являются ситовидные клетки (у хвойных пород) и ситовидные трубки (у лиственных пород). Они образуют в лубе тонкий проводящий слой толщиной 0,1-0,3 мм.

В отличие от древесины, где водопроводящую функцию выполняют мертвые элементы (трахеиды и сосуды), ситовидные элементы - это живые клетки с неодревесневшими оболочками. Ситовидные клетки коры хвойных пород имеют те же размеры, что и трахеиды древесины. Участки стенок этих клеток пронизаны многочисленными отверстиями (ситечками), через которые соединяются полости соседних клеток. Диаметр ситечек не превышает 15 мк.

Ситовидные трубки у лиственных пород устроены сложнее и на общих стенках имеют ситовидные пластинки с перфорациями, через которые свободно проходят жидкие вещества.

Отмершие ситовидные элементы образуют непроводящий слой луба. Этот слой включает до 17% живых паренхимных клеток (значительно выше, чем в древесине). Паренхимные клетки содержат резервные питательные вещества, танниды и воду. Они имеют многочисленные поры, соединяющие их друг с другом.

Внешняя кора (корка) защищает луб и древесину от резких колебаний температуры, испарения влаги и механических повреждении. Корка состоит в основном из пробки - защитного слоя, разованного пробковыми клетками. Пробковые клетки имеют Ризматическую форму и плотно прилегают друг к другу радиальными рядами. Оболочки пробковых клеток не имеют пор и пропитаны особым химически стойким веществом - суберином, делающим их непроницаемыми для газов и воды. В полостях клеток содержится только воздух.

Снаружи кора покрыта отмершей тканью с глубокими трещинами и бороздами, разрывами и чешуйками. У некоторых пород (у березы) гладкая поверхность пробковой ткани сохраняется в продолжении всей жизни.

В корке есть немногочисленные живые клетки пробкового камбия, не образующие сплошного слоя.

Для пропуска воздуха в толщу древесины служат рыхлые участки в коре - чечевички (у березы) или неплотности в пробковом слое (у сосны).

Количество коры на древесине. Количество коры, находящейся на древесине, зависит от возраста дерева, условий его произрастания, диаметра ствола, а при поступлении на предприятия - от способа транспортировки.

Выход коры (абс. сухой) с 1 пл. м3 древесины Составляет для хвойных пород европейской части СССР 25-40 кг.

В табл. 1 приведены средние величины объемного содержания коры на древесине и вес 1 пл. м3 коры.

| Породы древесины (балансы) | Объемное содержание коры от объема древесины, % | Вес 1 пл. м3 коры (абсолютно сухой), кг |

|---|---|---|

| Ель | 9,5 | 280 |

| Сосна | 11 | 334 |

| Лиственница | 18 | 418 |

С увеличением диаметра ствола относительный объем коры уменьшается.

В табл. 2 приведено количество коры на сплавной и свежесрубленной древесине по А. В. Житкову [1].

| Порода древесины | Влажность (отн.), % | Количество коры, снятой с 1 пл. м3 древесины | |

|---|---|---|---|

| кг | скл. м3 | ||

| Ель: | |||

| сплавная | 80-83 | 120 | 0,20 |

| сплавная | 55-60 | 55 | 0,19 |

| несплавная | 48-50 | 65 | 0,26 |

| несплавная | 12-15 | 32 | 0,25 | Сосна: |

| сплавная | 80-82 | 132 | 0,26 |

| сплавная | 55-60 | 75 | 0,25 |

| несплавная | 55-60 | 78 | 0,28 |

| несплавная | 12-15 | 36 | 0,27 |

При транспортировке древесины неизбежен отпад коры.

В среднем для практических расчетов ЦНИИМОД принято количество коры в размере 10% от объема окоренной древесины (при условии транспортировки древесины сплавом).

Толщина коры. Толщина коры зависит главным образом от породы и диаметра ствола дерева, а также от возраста и условий произрастания.

Толщина слоя луба ели по отношению к общей толщине коры в среднем составляет 40-50%, а сосны - 30-40%.

Толщина коры сосновых и еловых пиловочных бревен изучалась П. П. Сосуновым [2]. В результате его наблюдений приведены в табл. 3.

| Диаметр бревен, см | Толщина коры бревен, мм | |||

|---|---|---|---|---|

| сосновых | еловых | |||

| комлевых | срединных | комлевых | срединных | |

| 16 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |

| 18 | 8,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 |

| 20 | 19,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 |

| 24 | 10,0 | 5,5 | 8,0 | 7,0 |

| 28 | 12,5 | 6,0 | 9,0 | 7,5 |

| 32 | 14,0 | 6,5 | 9,5 | 8,0 |

| 36 | 16,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 |

| 40 | 17,0 | 8,5 | 11,0 | 9,0 |

| 56 | 21,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 |

Данные табл. 3 показывают, что толщина коры увеличивается с увеличением диаметра ствола дерева.

М. Н. Симонов [3] отмечает, что толщина коры зависит также от места расположения коры на стволе. Кора ели значительно тоньше по сравнению с корой других пород; на разных местах по высоте ствола разница в ее толщине не превышает 15%.

Толщина коры сосны в срединной и вершинной части ствола с увеличением диаметра ствола увеличивается незначительно и резко возрастает у комля.

В табл. 4 приведены данные толщины коры на растущих деревьях.

| Порода | Место замера | Толщина коры, мм, при диаметре бревна, см | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||

| Сосна | к | - | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | - | 22,0 |

| Сосна | в | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | - | - | - |

| Ель | к | - | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | - | 12,0 |

| Ель | в | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |

| Береза | к | - | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |

| Береза | в | 3,5 | 4,0 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | - | - | - | - |

| Осина | к | - | - | - | - | 8,2 | 10,0 | 11,3 | 12,5 | 13,0 | 14,1 | 15,6 | 17,0 | 21,0 |

| Осина | в | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 10,2 | 11,0 | 12,4 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 15,4 | - |

Толщина коры в зависимости от диаметра ствола определяется 110 эмпирическим формулам:

для сосны hкомля=0,0105d2+0,15d+2,0; (1)

hверш. средн=0,003d2+0,025d+2,7; (2)

(Примечание, к - комель, в - вершина)

для ели h - 0,002d2 + 0,025d + 2,7;

для березы h = 0,005d2 + 0,03d + 3,2.

Влажность коры. Влажность коры на свежесрубленном дереве зависит в основном от места расположения коры по высоте ствола, а также от времени рубки.

Исследования влажности коры в свежесрубленном состоянии были проведены Н. Л. Леонтьевым [4]. Результаты исследований приведены в табл. 5.

| Породы и сортименты | Статистические характерисики, % | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| n | M | σ | m | V | P | |

| Сосна, комлевые | 35 | 75,0 | 22,6 | 3,8 | 30,1 | 5,1 |

| Сосна, срединные | 35 | 139,5 | 23,7 | 4,0 | 17,0 | 2,9 |

| Сосна, вершинные | 29 | 150,4 | 25,5 | 4,7 | 17,0 | 3,2 |

| В среднем | 99 | 120,4 | 41,2 | 4,2 | 34,2 | 3,5 |

| Ель, комлевые | 35 | 107,8 | 21,9 | 3,7 | 20,3 | 3,4 |

| Ель, срединные | 36 | 115,5 | 25,7 | 4,3 | 22,2 | 3,7 |

| Ель, вершинные | 34 | 113,7 | 16,2 | 2,8 | 14,2 | 2,4 |

| В среднем | 105 | 112,2 | 21,8 | 2,1 | 19,4 | 1,9 |

(Примечание. n - число наблюдений; М - среднее арифметическое; σ - среднее квадратическое отклонение; m - средняя ошибка среднего арифметического; V - коэффициент изменчивости; Р - показатель точности)

Н. Л. Леонтьев отмечает следующие вариационные коэффициенты: сосновая кора - 34%, еловая - 19% и березовая - 16%. большой коэффициент изменчивости сосновой коры по сравнению с еловой и березовой обусловлен наличием у сосны (особенно в комлевых бревнах) сильно развитого слоя корки, состоящей в основном из пробковой ткани.

У сосновых бревен влажность коры зависит от места выреза сортимента из хлыста. Влажность коры комлевых бревен в среднем на 75% ниже влажности коры вершинных бревен (из-за влияния корки) и на 64% меньше влажности коры срединных бревен. В зависимости от диаметра бревна разница может доходить до 80-90%. Влажность коры еловых бревен почти не зависит от места выреза сортимента из хлыста. Влажность луба в 2-3 раза выше, чем корки.

А. В. Житков [1] исследовал динамику высыхания коры на древесине. Исследования показали, что скорость высыхания коры зависит от времени рубки, способа транспортировки, условий роста дерева и др.

Особенно большое влияние на высыхание коры оказывает длительное пребывание древесины в воде при сплаве. Наблюдения за образцами, сушившимися в открытых штабелях, показали следующее:

высыхание на открытом воздухе коры свежесрубленной древесины и примыкающей к ней заболони хвойных пород происходит очень медленно, и чем толще кора, тем дольше этот процесс;

высыхание коры, длительное время пробывшей в воде, происходит быстрее, причем толщина коры мало влияет на скорость подсушки. Время рубки в данном случае большой роли не играет. В коре сосны находится больше смолистых веществ, замедляющих процесс высыхания, чем в коре ели. Однако вследствие более рыхлой структуры сосновой коры процесс высыхания коры несплавной сосны и ели примерно одинаков. В результате выщелачивания смолистых веществ при сплаве древесины кора сосны сохнет даже быстрее, чем кора ели.

Кора сплавной древесины по свойствам отличается от коры растущего дерева. По данным А. В. Житкова [1], относительная влажность коры сплавной древесины достигает 80-84%. Влажность луба при этом доходит до 85-90%, а корки 30-35%. Так как влажность корки всегда в 2-4 раза ниже, чем влажность луба, то сушка коры происходит главным образом за счет потери влаги лубом.

Резкое различие во влажности корки и луба наглядно подтверждается исследованиями уральских пород, проведенными в СвердНИИПДреве [5] (табл. 6).

| Древесина | Влажность, % | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ели | сосны | березы | |||||||

| кора | луб | корка | кора | луб | корка | кора | луб | корка | |

| Сплавная | 217 | 286 | 87 | 238 | 486 | 127 | - | - | - |

| Свежесрубленная | 67 | 156 | 21 | 60 | 184 | 27 | 61 | 72 | 7 |

ЦНИИМОД были проведены исследования по определению влажности коры древесины, поступающей сплавом на лесопильно- Деревообрабатывающие предприятия Архангельска. Контрольные бревна отбирались в бассейне предприятий: сосновые на ЭПЗ ЦНИИМОД "Красный Октябрь", еловые на ЛДК им. В. И. Ленина. Наблюдения проводились в середине лета. Влажность коры определялась по ГОСТ 164837-71 "Древесина. Метод определения влажности при физико-механических испытаниях". Для испытаний было взято по 15 бревен каждой древесной породы, длиной 5,5 м, трех групп по диаметрам: 16-24; 26-34 и 36-44 см. Образцы размером 20X30 на толщину коры вырезались на расстоянии 0,5; 2,0; 3,5; 5,0 м от комля. Первое взвешивание образцов проводилось сразу после заготовки. Результаты исследований приведены в табл. 7.

| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M | σ | m | V | P | |||

| Сосна | 16-24 | 33 | 286,0 | 120,0 | 20,9 | 41,8 | 7,3 |

| Сосна | 26-34 | 47 | 181,0 | 81,6 | 11,9 | 45,0 | 6,6 |

| Сосна | 36-44 | 40 | 177,0 | 76,5 | 12,1 | 43,1 | 6,8 |

| Ель | В среднем | 120,0 | 208,5 | 102,0 | 9,27 | 49,0 | 4,4 |

| Ель | 16-24 | 40 | 243,0 | 32,2 | 5,1 | 13,2 | 2,1 |

| Ель | 26-34 | 47 | 203,0 | 46,6 | 6,9 | 22,9 | 3,4 |

| Ель | 36-44 | 40 | 190,7 | 28,7 | 4,5 | 14,5 | 2,4 |

| - | В среднем | 127 | 203,5 | 37,6 | 3,3 | 18,5 | 1,6 |

Как видно из данных табл. 8, влажность коры сплавной древесины существенно зависит от диаметра бревна: с увеличением диаметра бревна влажность коры снижается.

В среднем влажность коры у сосны несколько выше, чем у ели.

Водопоглощение и разбухание коры. Водопоглощение зависит в основном от плотности коры, с увеличением которой оно уменьшается.

В табл. 8 приведены данные о водопоглощении коры различных пород свежесрубленной древесины [6].

| Порода | Водопоглощение, %, через | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 ч | 1 сутки | 10 суток | 30 суток | 50 суток | |

| Ель | 28 | 81 | 106 | 128 | 140 |

| Лиственница | 17 | 37 | 77 | 124 | 149 |

| Сосна | 13 | 38 | 91 | 170 | 203 |

| Береза | 39 | 47 | 58 | 65 | 65 |

Величина разбухания коры изученных пород в основном соответствует величине разбухания древесины тех же пород.

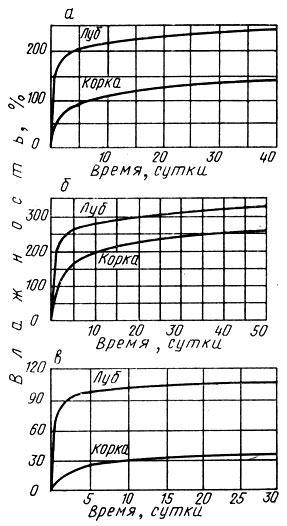

В СвердНИИПДрев [5] изучалось водопоглощение компонентов коры (луба и корки) некоторых пород. Образцы размером 3X3X0,3 см высушивали в бюксах до абсолютно сухого состояния. Высушенные образцы помещали в эксикаторы с водой. Влажность образцов определяли весовым методом через 5, 10, 30, 60 мин, 2, 4, 8 ч, 1, 2, 7, 12 суток и далее через каждые 10 суток. Скорость водопоглощения приведена на рис. 1. Приведенные графики показывают, что наибольшее увеличение влажности происходит в течение первых двух суток. Полное водопоглощение составляет: у луба еловой коры около 250%, у корки 150%; у луба сосновой коры 325%, у корки 250%; у луба березовой коры 110%, у корки 35%.

Рис. 1. Скорость водопоглощения коркой и лубом: а - ель; б - сосна; в - береза

Плотность и коэффициенты объемной усушки коры. Данные о величине плотности коры, приведенные в литературных источниках, весьма противоречивы. Одной из первых работ по определению плотности коры свежесрубленной древесины является работа Н. Г. Прикот [6], выполненная в 1938 г. в Ленинградской лесо-технической академии.

Плотность коры определялась стереометрическим методом на образцах, имеющих форму призмы различных размеров в зависимости от толщины коры.

Результаты исследований Н. Г. Прикот приведены в табл. 9.

| Порода | Числоиспытанных образцов | Средние показатели | Пределы колебаний | |

|---|---|---|---|---|

| влажность, % | плотность, г/м3 | |||

| Ель | 15 | 11 | 0,31 | 0,29-0,33 |

| Сосна | 15 | 12 | 0,41 | 0,38-0,44 |

По данным Н. Л. Леонтьева [4], плотность коры при влажности 15%, в среднем равна у сосны 688, ели 737, березы 746 кг/м3 (объем коры определялся ртутным объемомером).

Результаты исследований Н. Л. Леонтьева представлены в табл. 10.

| Порода и сортимент | Плотность, кг/м3 | Коэффициент объемной усушки, % | |

|---|---|---|---|

| при влажности 15 % | в абс. сухом состоянии | ||

| Сосна, бревна комлевые | 497 | 473 | 0,60 |

| Сосна, бревна срединные | 772 | 735 | 0,60 |

| Сосна, бревна вершинные | 834 | 796 | 0,77 |

| Среднее | 688 | 652 | 0,66 |

| Ель, бревна комлевые | 711 | 686 | 0,72 |

| Ель, бревна срединные | 752 | 737 | 0,80 |

| Ель, бревна вершинные | 748 | 725 | 0,85 |

| Среднее | 737 | 715 | 0,79 |

| Береза, бревна комлевые | 719 | 709 | 0,93 |

| Береза, бревна срединные | 744 | 733 | 0,91 |

| Береза, бревна вершинные | 774 | 764 | 0,93 |

| Среднее | 746 | 736 | 0,92 |

У комлевых сосновых бревен плотность коры из-за развитой корки значительно меньшая, чем у срединных и вершинных бревен. У еловых и березовых сортиментов плотность коры практически одинакова и не зависит от места выреза сортимента. Плотность коры при влажности 15% значительно выше, чем плотность соответствующей древесины: у сосны на 35%, у ели на 64%, у березы на 17%. Поэтому процент коры в объеме сортиментов по весу будет больше, чем по объему.

Коэффициенты объемной усушки коры больше, чем древесины, у сосны на 0,2%; ели и березы на 0,3%.

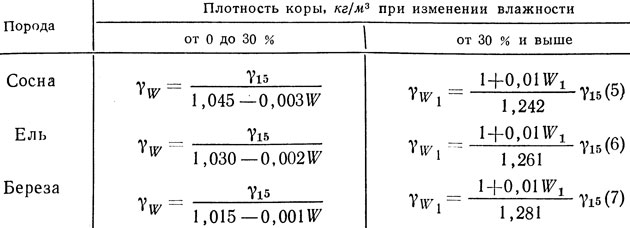

Зависимость плотности коры от влажности аналогична той же зависимости, что и для древесины, и выражается формулами, приведенными в табл. 11.

Таблица 11. Зависимость плотности веса коры от влажности

А. В. Житков [1] приводит зависимость насыпного объемного веса рубленой коры от влажности. Данные были получены автором на Светогорском и Камском ЦБК (рис. 2).

Рис. 2. Вес рубленой коры в зависимости от влажности

СвердНИИПДрев [5] была определена плотность компонентов коры (луба и корки) уральских пород. Плотность коры (размером 30X70мм) определяли объемомером после доведения образцов до абсолютно сухого состояния.

Плотность луба и корки еловой коры, полученной со сплавной Древесины, составила соответственно 0,93 и 0,64 г/см3, плотность компонентов сосновой коры, полученной со свежесрубленной древесины, - соответственно 0,81 и 0,30 г/см3.

В ЦНИИМОД проведены исследования плотности и коэффициента объемной усушки сосновой и еловой коры древесины, поступающей на лесопильно-деревообрабатывающие предприятия сплавом. Методика отбора образцов приведена на стр. 9-10. Объем коры был определен при помощи ртутного объемомера.

В табл. 12 приводятся результаты определения плотности и коэффициента объемной усушки коры. Из данных таблицы видно, что плотность коры сосны при влажности 15% в среднем равна 0,548 г/см3, ели - 0,765 г/см3.

| Порода | Диаметр бревна в вершине, см | Статистические характеристики, % | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | M | σ | m | V | P | ||

| Плотность при влажности 15%, г/см3 | |||||||

| Сосна | 16-24 | 33 | 0,667 | 0,135 | 0,024 | 20,3 | 3,5 |

| Сосна | 26-34 | 47 | 0,529 | 0,143 | 0,023 | 27,0 | 4,0 |

| Сосна | 36-44 | 40 | 0,494 | 0,103 | 0,016 | 20,9 | 3,3 |

| Сосна | В среднем | 120 | 0,548 | 0,145 | 0,013 | 26,5 | 2,4 |

| Ель | 16-24 | 40 | 0,785 | 0,075 | 0,012 | 9,6 | 1,5 |

| Ель | 26-34 | 47 | 0,760 | 0,087 | 0,013 | 11,5 | 1,7 |

| Ель | 36-44 | 40 | 0,752 | 0,059 | 0,009 | 7,9 | 1,3 |

| Ель | В среднем | 127 | 0,765 | 0,077 | 0,007 | 10,0 | 0,9 |

| Плотность в абсолютно сухом состоянии г/см3 | |||||||

| Сосна | 16-24 | 33 | 0,609 | 0,142 | 0,025 | 23,4 | 4,1 |

| Сосна | 26-34 | 47 | 0,509 | 0,139 | 0,020 | 27,3 | 4,0 |

| Сосна | 36-44 | 40 | 0,454 | 0,099 | 0,016 | 21,8 | 3,5 |

| Сосна | В среднем | 120 | 0,529 | 0,139 | 0,013 | 26,3 | 2,4 |

| Ель | 16-24 | 40 | 0,759 | 0,073 | 0,012 | 9,6 | 1,6 |

| Ель | 26-34 | 47 | 0,746 | 0,109 | 0,016 | 14,6 | 2,2 |

| Ель | 36-44 | 40 | 0,726 | 0,057 | 0,009 | 7,9 | 1,3 |

| Ель | В среднем | 127 | 0,742 | 0,076 | 0,007 | 10,2 | 0,9 |

| Коэффициент объемной сушки, % | |||||||

| Сосна | 16-24 | 33 | 0,51 | 0,19 | 0,03 | 36,6 | 6,4 |

| Сосна | 26-34 | 47 | 0,44 | 0,17 | 0,03 | 38,6 | 5,7 |

| Сосна | 36-44 | 40 | 0,42 | 0,11 | 0,02 | 25,3 | 4,1 |

| Сосна | В среднем | 120 | 0,46 | 0,16 | 0,02 | 35,2 | 3,2 |

| Ель | 16-24 | 40 | 0,67 | 0,12 | 0,02 | 17,0 | 2,7 |

| Ель | 26-34 | 47 | 0,65 | 0,11 | 0,02 | 16,7 | 2,5 |

| Ель | 36-44 | 40 | 0,63 | 0,09 | 0,01 | 13,7 | 2,2 |

| Ель | В среднем | 127 | 0,58 | 0,11 | 0,01 | 18,4 | 1,6 |

Плотность коры сосны с увеличением диаметра бревна уменьшается. Плотность коры ели практически одинакова и не зависит от диаметра бревна. Коэффициент объемной усушки коры сосны составляет 0,46%, ели - 0,58%.

Тепловые свойства коры. Тепловые свойства коры изучены мало. В СвердНИИПДрев определяли тепловые коэффициенты коры (температуропроводность а, теплопроводность λ, теплоемкость с) сосны, ели и березы [15] и установили, что в основном тепловые свойства коры зависят от ее влажности, плотности и структуры.

Результаты определения приведены в табл. 13.

| Характеристика коры | Влажность, % | Температура 288÷293° К | Температура 258° К | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| a•10-7, м2/сек | λ, вт/м•град | с•103, дж/кг•град | a•10-7, м2/сек | λ, вт/м•град | с•103, дж/кг•град | ||

| Свежесрубленная: | |||||||

| сосновая комлевая | 45-55 | 0,667 | 0,087 | 2,728 | 0,726 | 0,096 | 2,596 |

| березовая | 55-65 | 0,550 | 0,119 | 2,807 | 0,581 | 0,123 | 2,693 |

| еловая комлевая | 55-65 | 0,751 | 0,122 | 2,179 | - | - | - |

| еловая срединная | 90-100 | 0,550 | 0,162 | 3,582 | - | - | - |

| Сплавная: | |||||||

| сосновая комлевая | 80-90 | 0,656 | 0,162 | 3,603 | 0,723 | 0,171 | 3,331 |

| еловая комлевая | 80-90 | 0,734 | 0,211 | 3,331 | - | - | - |

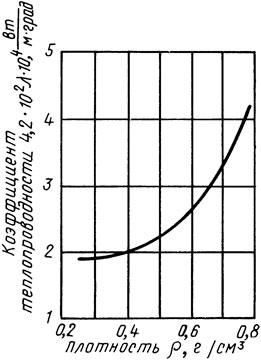

Значительные исследования по определению тепловых свойств коры провел Р. Мартин [48]. По его данным, теплопроводность коры зависит от ее плотности, влажности и температуры.

На рис. 3 приведена зависимость между теплопроводностью и плотностью абсолютно сухой коры при температуре 298° К. Абсолютно сухая кора при 298° К имеет теплопроводность на 20% меньше, чем древесина. Теплопроводность абсолютно сухой коры близка к теплопроводности древесины.

Рис. 3. Зависимость между теплопроводностью и плотностью абсолютно сухой коры

|

ПОИСК:

|

© DENDROLOGY.RU, 2006-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dendrology.ru/ 'Книги о лесе и лесоводстве'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://dendrology.ru/ 'Книги о лесе и лесоводстве'